特別区の採用試験においては、申込み(エントリー)時に「希望区」を選ばなくてはなりません。

とはいえ、23区+3組合もの中からどのように選べばいいのか分からないという方も少なくないと思います。

そこで今回は、元特別区職員である私が、特別区Ⅰ類、Ⅲ類、経験者、障害者採用のすべての受験生に向けたオススメ区ランキングを作成しました。

- 9つの指標別に見るオススメ区ランキング

- オススメの希望区の選び方

ぜひ希望区選びの参考にしてみてください!

希望区とは?

特別区職員として働くためには「○○区職員」として採用される形で、どこかの区に所属しなくてはなりません。

そして特別区採用試験においては、受験者側がどこの区で働きたいかについて希望を出せるようになっており、これを「希望区」といいます。

希望区を提出するのはエントリー時で、下記の26組織(23区+3組合)の中から3つまで(※)を選択することができます。

| 23区 | 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 |

|---|---|

| 3組合 | 特別区人事・厚生事務組合、特別区競馬組合、東京二十三区清掃一部事務組合 |

※江戸川区のみは「独自採用方式(いわゆる専願制)」という特殊な形式をとっているため、江戸川区職員になりたい場合は、江戸川区のみを第1希望区として提出することになります(第2・第3希望は出せません)。

また、障害者採用の場合は最大5つまで希望区を提出することができます。

森田りさ

森田りさ希望区の中から必ず採用されるというわけではありませんが、すべての採用区分(Ⅰ類、Ⅲ類、経験者、障害者採用)において希望を出すことができますので、申込みまでに決めておくようにしましょう!

なお、希望区は申し込み後に変更することもできますが条件があります。

希望区の変更や希望区以外から採用される可能性などについて、詳しくは下記の記事で解説していますので参考にしてみてください。

ランキングの選定方法について

オススメ区ランキングを決めるにあたっては、23区+3組合の特徴がバラバラのため、何らかの統一した指標を定めなくてはなりません。

しかし、特別区は他の市役所等とは異なり、勤務時間や福利厚生などが「特別区職員」として統一されています。

したがって、どの区で働いたとしても勤務条件が大きく変わることはないため、それらを指標に加えてもあまり意味がないということになります。

また、”各区の採用倍率(の低さ)から採用されやすそうな区を選ぶ”という方法も一見有力なように思えますが、特別区の採用試験においては残念ながら各区の採用倍率は公表されていないため、これも難しいでしょう。

そこで今回は、元特別区職員である私の独断と偏見で下記のような指標を定めた上でランキングを作成してみました。

- 最寄り駅からの所要時間

- 庁舎の築年数

- 財政力指数

- 区の面積

- 有給休暇取得率

- 人口あたりの職員数

- 区の家賃相場

- 職員住宅の有無

- 職員食堂の有無

そのほかにも様々な指標はありますが、公務員として長く働いていく上で個人的に優先するとよいと感じたものをピックアップしましたので参考にしてみてください。

※なお、ランキングで挙げている区の順番は行政番号順としており、同順位の場合に優劣はありません。

オススメ区ランキング!

それではさっそく紹介していきましょう!

(1)通勤時間はなるべく短くしたい!【最寄り駅からの所要時間】で選ぶ

まずは、最寄りの鉄道駅から本庁舎への所要時間を基準に選定してみました。

昨今ではテレワークを実施している区もありますが、公務員たるもの通勤がゼロになることはないと思いますので、駅から近いほうがいいのは言うまでもないでしょう。

なお、選定にあたっては私自身の経験も踏まえ下記のルールとしてみました。

- 通勤方法として鉄道以外(バス・車など)は除外し、最寄り駅から徒歩での所要時間を対象とする。

- 複数の最寄り駅や路線がある場合は、最も所要時間の短いルートを採用する。

※例)徒歩10分と徒歩1分のルートがあった場合は徒歩1分を採用する。 - 所要時間が短くても、あまりメジャーではない路線の場合は除外する(多くの受験生に当てはまらないため)。

- 区の分庁舎や清掃組合の清掃工場等、本拠地以外の庁舎は除く。

それでは、さっそくランキングを見ていきましょう。

このランキングについては、各区のホームページから情報を集めトップ3にまとめました。

| 順位 | 区名 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 第1位 | 中央区、文京区、大田区、杉並区、板橋区、人厚組合、清掃組合 | 1分 |

| 第2位 | 豊島区、競馬組合 | 2~3分 |

| 第3位 | 千代田区、港区、新宿区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、北区、練馬区 | 5分 |

第3位は、本庁舎まで徒歩約5分である千代田区、港区、新宿区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、北区、練馬区の10区がランクインしました。

実際に歩いてみると改札までの距離などが異なるため、5分といっても若干変動はあると思います。

第2位は豊島区と特別区競馬組合で、それぞれ豊島区役所までは東京メトロ有楽町線「東池袋駅」から徒歩3分、特別区競馬組合までは東京モノレール「大井競馬場前駅」から徒歩2分となっています。

豊島区は本庁舎まで地下通路で直結のため、天候が悪い日もスムーズに通勤できるのは大きなメリットだと思います。

なお、あまりメジャーではありませんが、都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」からも徒歩3分となっています。

特別区競馬組合は基本的に大井競馬場での勤務となり、モノレール以外だと京浜急行線「立会川駅」の徒歩12分です。

そして、栄えある第1位は中央区、文京区、大田区、杉並区、板橋区、特別区人事・厚生事務組合、東京二十三区清掃一部事務組合の7区・組合でした。

1位に7つも挙げるなんて卑怯だ!と思われるかもしれませんが…お許しください。

これらの区・組合はすべて「最寄り駅から徒歩約1分程度」の同着1位となります。

それぞれ他の路線ルートを利用したとしても徒歩約10分以内で着くことができるため、通勤のしやすさとしては申し分ないでしょう。

ただし、板橋区のみに関してはJR埼京線「板橋駅」を利用すると徒歩15分かかるため注意が必要です。

さて、こちらのランキングをご覧いただいた皆さん、「どの区もそこまで変わらないな」と思われたのではないでしょうか。

まったくそのとおりで、ランキング外のほとんどの区も徒歩10分以内であり、実はどの区もそこまで大きな違いはなくアクセスのよい駅チカの区ばかりなのです。

電車通勤や徒歩通勤を念頭に置いたときには「どの区も同程度に通いやすい」というのが正直なところなんですよね。

ただし、江戸川区、足立区、荒川区、世田谷区の4区は例外です。

江戸川区は複数の駅の真ん中らへんに位置しており徒歩ではやや遠いため、基本的にはバス通勤となることを想定しておきましょう。

そのほか、足立区は徒歩約12~15分とやや遠めである点、荒川区は駅によってはバスを利用したほうがいいこともある点、世田谷区は東急世田谷線というローカル線を利用しなくてはならない点に注意が必要です。

また、例えば新宿区のように繁華街の中に区役所が位置している場合もあるため、実際に現地に行って周辺環境もチェックしておくことをオススメします。

(2)新しい職場で働きたい!【庁舎の築年数】で選ぶ

庁舎の新しさってそんなに大事ですか?と思われる方もいるかもしれませんが、個人的には仕事をする上で重要な指標の一つだと思っています。

庁舎が新しい=職場全体が明るい、設備が新しい(デスク周りが綺麗、空調が整っているなど)ということもあり、職場環境のよさは仕事へのモチベーションにつながると思うからです。

細かいところでいうと、個人的にトイレの綺麗さは重視していました。

古い庁舎だとギョッとする感じのところもありますが、その点新庁舎はトイレも新しいので安心です!

ちなみに、庁舎はだいたい40~50年前後で建て替えや大規模改修工事に入ることが多く、近年多くの区においてちょうど更新の時期を迎えているところです。

なお、選定にあたっては下記のルールとしてみました。

- 新庁舎への移転や大規模改修工事が予定されている場合、3年以内に移転・改修予定の区のみを対象とする(あまり先だと新庁舎の恩恵が減るため)。

- 分庁舎は除く。

このルールをもとに、各区のホームページから情報を集めトップ3にまとめました。

| 順位 | 区名 | 築年数 |

|---|---|---|

| 第1位 | 江戸川区 | 0年(2028年頃開庁予定) |

| 第2位 | 世田谷区、中野区 | 1年 |

| 第3位 | 港区、台東区、渋谷区、豊島区、板橋区 | 10年以内 |

第3位は港区、台東区、渋谷区、豊島区、板橋区で、それぞれ築年数10年以内とまだまだ新しさを感じます。

港区は竣工から30年以上が経ったところで大規模改修工事が実施され、2019年に様々な設備が更新されました。

渋谷区も2019年に新庁舎へ移転しており、こちらもとても綺麗で立派な建物です。

そして第2位は世田谷区、中野区で、世田谷区は順次窓口の移転を進めているところです。

中野区は2024年に新庁舎への移転が完了したため、気になる方は見に行ってみるとよいでしょう。

また、少し先にはなりますが、現在下記の区でも建て替えや改修工事が検討されているため参考にしてみてください。

- 葛飾区(2030年頃)

- 北区(2033年頃)

- 新宿区、江東区(2035年頃)

(3)「カネ」の力を重視したい!【財政力指数】で選ぶ

財政力指数とは各自治体の財政力を示す指数のことで、「基準財政収入額÷基準財政需要額」で算出されます。

財政力指数が高いほど財源が豊かであり、指数が1.0を下回るほど財政力が低いと判断することができるでしょう。

基本的に東京23区の自治体であれば財政面についてそこまで気にする必要はないと思いますが、指標の一つとして参考になると思いまとめてみました。

それではランキングを見ていきます。

こちらは財政力指数の高い順にランキング化しトップ10にまとめました(3組合は除く)。

| 順位 | 区名 | 財政力指数 |

|---|---|---|

| 第1位 | 港区 | 1.15 |

| 第2位 | 渋谷区 | 0.96 |

| 第3位 | 千代田区 | 0.84 |

| 第4位 | 目黒区 | 0.73 |

| 第5位 | 世田谷区 | 0.68 |

| 第6位 | 新宿区 | 0.66 |

| 第7位 | 文京区 | 0.62 |

| 第8位 | 中央区 | 0.61 |

| 第9位 | 杉並区 | 0.60 |

| 第10位 | 品川区 | 0.57 |

第1位から順に港区、渋谷区、千代田区となっており、大枠イメージどおりな感じはしますね。

最下位である荒川区の0.34を踏まえると、トップとの差が大きいとはいえるでしょう。

区がお金を持っているか否かというのは、例えば一例として、その区の「取組」に影響を及ぼす可能性があるかもしれません。

○○区ではこんな大規模な取組ができるが、△△区ではそこまではできないまたは後回しになるということは十分あり得るでしょう。

23区の中でも「お金持ちの自治体」を重視するのであれば、上記のトップ10を参考にしてみてください。

(4)異動範囲は狭いほうがいい!【区の面積】で選ぶ

意外と気にする方が多いのが「採用後の異動範囲」です。

特別区は基礎自治体ですから、県庁や国家公務員のような広い範囲での異動が発生することはありませんが、それでも「できれば異動範囲は狭いほうがいい」と考える方は一定数いるようですね。

出先機関の数は変わる可能性があるため、ここでは面積の狭い順にランキングを作成しました。

コンパクトな地域であればそれだけ異動エリアも狭いですから、少しでも異動範囲を狭めたい方は下記の区を参考にしてみてください(3組合は除く)。

| 順位 | 区名 | 面積(㎢) |

|---|---|---|

| 第1位 | 台東区 | 10.11 |

| 第2位 | 荒川区 | 10.16 |

| 第3位 | 中央区 | 10.21 |

| 第4位 | 文京区 | 11.29 |

| 第5位 | 千代田区 | 11.66 |

| 第6位 | 豊島区 | 13.01 |

| 第7位 | 墨田区 | 13.77 |

| 第8位 | 目黒区 | 14.67 |

| 第9位 | 渋谷区 | 15.11 |

| 第10位 | 中野区 | 15.59 |

反対に、受験生の中には「色々な場所での異動を経験してみたい!」と考えている方もいるかもしれません。

その場合には、下記に面積が広い順のランキングを作成しましたので参考にしてみてください。

| 順位 | 区名 | 面積(㎢) |

|---|---|---|

| 第1位 | 大田区 | 61.86 |

| 第2位 | 世田谷区 | 58.05 |

| 第3位 | 足立区 | 53.25 |

| 第4位 | 江戸川区 | 49.9 |

| 第5位 | 練馬区 | 48.08 |

| 第6位 | 江東区 | 42.99 |

| 第7位 | 葛飾区 | 34.8 |

| 第8位 | 杉並区 | 34.06 |

| 第9位 | 板橋区 | 32.22 |

| 第10位 | 品川区 | 22.85 |

(5)働きやすさに直結!【有給休暇取得率】で選ぶ

特別区では年次有給休暇は20日(初年度は15日)付与されます。

有給休暇は誰もがしっかり取得したいものだと思いますので、各区のホームページをもとにトップ10にまとめました(不明の区・組合は除く)。

| 順位 | 区名 | 有給休暇取得率(日) |

|---|---|---|

| 第1位 | 人厚組合 | 21.16 |

| 第2位 | 墨田区 | 20.6 |

| 第3位 | 目黒区 | 18.3 |

| 第4位 | 千代田区 | 17.9 |

| 第5位 | 江東区 | 17.8 |

| 第6位 | 足立区 | 17.7 |

| 第7位 | 渋谷区 | 17.3 |

| 第8位 | 台東区 | 17.2 |

| 第9位 | 江戸川区 | 17.1 |

| 第10位 | 世田谷区 | 17.0 |

トップ10のすべての区で17日以上取得できており、23区全体では約17.2日取得されています。

有給休暇の取りやすさは”区”というよりも”部署”による部分も大きいですが、これだけ取得できていれば基本的にどの区を選んでもあまり変わらないと考えられます。

また、この日数は民間企業における有給休暇の取得日数を超えています。

令和6年就労条件総合調査によると、企業規模1000人以上における労働者1人あたりの有給休暇は平均17.1日付与され、うち11.5日を取得しているというデータがあります。

どこの区に採用されたとしても、民間企業よりしっかり取得できている点は安心ですね。

私自身も、職員の頃は毎月有給をきっちり消化していましたし、1年目のときも遠慮せず取得できる風土がありました。

私が民間から公務員へ転職して最初に驚いたのが、この「有給の取りやすさ」です!

(6)仕事の忙しさに直結!?【人口あたりの職員数】で選ぶ

「人口が多いと業務量が多くて大変そう」と考えたことがある方は少なくないかもしれません。

ただし仕事の忙しさを図る上では、それを対応する職員がどれだけいるかという視点も必要です。

例えば人口が多くても、職員も多ければ比率としてはバランスがとれるでしょうし、反対に人口が少なかったとしても職員も少なければ、職員一人あたりにおける対応件数がそれだけ多くなることが予想されます。

もちろん業務量を図る指標は色々あるため一概には言えませんが、人口あたりの職員数という考え方は特別区長会も用いていますので、一つの参考指標としてまとめてみました。

それではランキングを見ていきます!(3組合は除く)

| 順位 | 区名 | 人口あたりの職員数(人) |

|---|---|---|

| 第1位 | 千代田区 | 57 |

| 第2位 | 中央区 | 109 |

| 第3位 | 台東区 | 110 |

| 第4位 | 文京区 | 111 |

| 第5位 | 渋谷区 | 113 |

| 第6位 | 港区 | 121 |

| 第7位 | 新宿区 | 122 |

| 第8位 | 荒川区 | 123 |

| 第9位 | 北区 | 127 |

| 第10位 | 目黒区 | 136 |

第1位は千代田区で、頭一つ抜けていることが分かりますね。

職員一人で57人を対応するというイメージで、23区の中で一番人口が少ないことがランクを押し上げています。

それ以外の上位の区も都心区が多く、どれも人口が他の区と比較して少ない傾向にあることが影響していることが伺えます。

第2位以降はそこまで大きな変化はありませんが、ワースト3位である江戸川区(21位:190人)、足立区(22位:197人)、江東区(23位:204人)はやや数字が大きくなる印象です。

江東区が最下位なのは、職員数が平均的でありながら人口がトップ10に入るほど多いことが理由です。

やはり職員数には限りがあるので、人口が多いとそれだけ職員一人あたりの対応件数が増える可能性がありそうです。

ただし、各区は住民だけでなく企業への各種サービスも提供していますので、企業数等も職員の忙しさに影響を及ぼします。

今回は単純化のため人口に絞りましたが、様々な「○○あたりの職員数」をご自身なりに調査してみてください!

(7)区内に住みたい!【家賃相場の低さ】で選ぶ

特別区への就職や転職を機に、区内へ引っ越すことを検討している受験生も多いことと思います。

基本的に23区内の家賃は全国の中でも高いほうですが、条件(最寄り駅からの徒歩時間、築年数など)を緩めることである程度抑えることも可能です。

もちろん特別区へ就職したからといって必ずしも区内に住む必要はなく、千葉県、埼玉県、神奈川県などから通っている職員も数多くいます。

しかし、都内の多くの鉄道は乗車率100%を超え激混みです。

QOLを上げるため、通勤時間を最小限に抑えて近くに住むというは大いにアリだと個人的には思います。

私は職場まで1時間超えだったんですが、毎日の満員電車が結構大変でした…

特に地方から特別区への受験を検討している方、東京の鉄道をナメてはいけません。

それではランキングを見ていきましょう。

家賃相場の低い順にランキング化しトップ10にまとめました(3組合は除く)。

| 順位 | 区名 | 家賃相場(万円) |

|---|---|---|

| 第1位 | 足立区 | 6.84 |

| 第2位 | 葛飾区 | 7.08 |

| 第3位 | 北区 | 7.20 |

| 第4位 | 練馬区 | 7.21 |

| 第5位 | 江戸川区 | 7.24 |

| 第6位 | 板橋区 | 7.30 |

| 第7位 | 墨田区、杉並区 | 7.45 |

| 第8位 | 荒川区 | 7.48 |

| 第9位 | 中野区 | 7.81 |

| 第10位 | 大田区 | 7.83 |

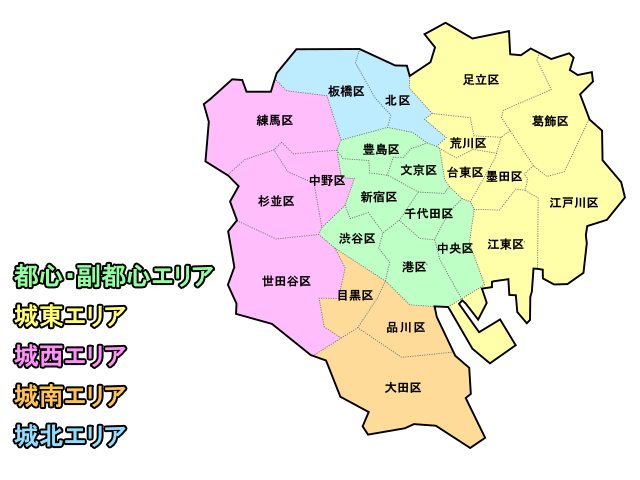

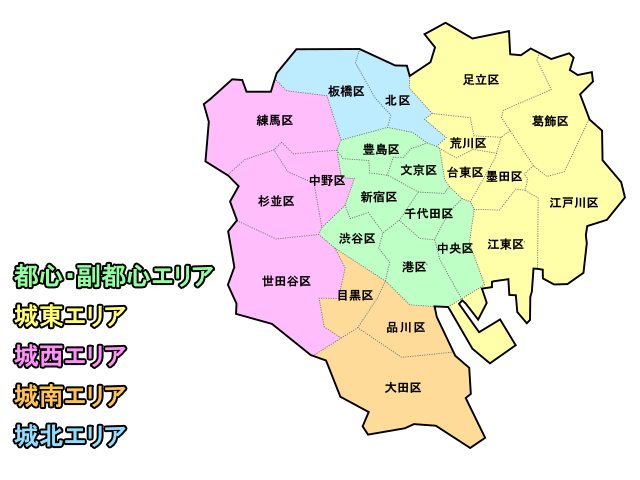

上記の表から、いわゆる城東・城西・城北エリアの相場が比較的低めであることが分かりますね。

都心・副都心エリアは他のエリアと比較して高めです。

トップ10のエリアであればワンルーム・1K・1DK(アパートタイプ)で平均約7.3万円程度で借りることができますが、マンションやファミリータイプとなるとここからさらに数万円プラスになります。

「やはり都内は高いな…」と感じる方もいるかもしれませんが、特別区では住居を借りる際に下記のとおり住居手当が支給されます。

| 年度末の年齢 | 支給額 |

|---|---|

| 27歳以下 | 27,000円 |

| 28~32歳 | 17,600円 |

| 33歳以上 | 8,300円 |

年齢を重ねていくと支給額が減る点には注意ですが、33歳以上でも基本手当として8,300円は支給されるため、住居手当分も加味して検討してみるのもよいでしょう。

年明けは家賃の安い物件や条件のいい物件がすぐに埋まってしまいますから、採用が決まったら早めに物件探しをすることをオススメします!

(8)なるべく家賃を抑えたい!【職員住宅の有無】で選ぶ

採用後、区内に安く住みたいなら職員住宅を選ぶという手もあります。

ただし、やはり家賃が安いために入居希望者は多く、必ず入居できるわけではない点には注意が必要です。

職員住宅については、ランキングというよりも「あるか・ないか」が指標となります。

基本的にはどの区も職員住宅はありますが、3組合(特別区人事・厚生事務組合、東京二十三区清掃一部事務組合、特別区競馬組合)にはないため、職員住宅を重視している方は3組合を除外したほうがよいでしょう。

職員住宅は区によって名称が異なり、そのまま「職員住宅」と呼ぶ場合もあれば、例えば新宿区のように「防災職員住宅」、中野区のように「防災要員住宅」と呼ぶ場合もあるため興味のある方は検索してみてください。

職員住宅は災害発生時に迅速に対応できる職員を確保するために設けられていることが多いため、このような名称になっているんですね。

区によって設置数も異なり、例えば港区では約180戸あるのに対し文京区では約50戸となっており、入居のしやすさは区によって異なるといえます。

職員住宅に居住している職員は防災訓練等への参加が義務付けられていることが多いため、その点が難しいようであれば入居はしないほうがよいでしょう。

(9)昼休みは食堂でゆっくりしたい!【職員食堂の有無】で選ぶ

食堂があるってそんなに大事ですか?と思われる方もいるかもしれませんが、実際に働いてみると、庁舎内にサクッとご飯が食べられる場所があるのはとても便利だと感じました。

持参したお弁当やコンビニ飯を自席で食べるのもいいですが、出来立てのご飯を食べながら午後の仕事に向けてリフレッシュする時間を設けるのもいいと思います。

外食だと移動や待ち時間がかかって貴重な昼休みがつぶれてしまいますしね。

職員食堂についても、ランキングというより「あるか・ないか」が指標となりますが、ほどんどの区に職員食堂はあります。

ただし、3組合(特別区人事・厚生事務組合、東京二十三区清掃一部事務組合、特別区競馬組合)にはないため、職員食堂を重視している方は3組合を除外したほうがよいでしょう。

※区によっても営業を終了している場合があるので、HP等でチェックしてみてください。

職員食堂は一般開放されている(職員以外も利用できる)ので、区役所見学のついでに立ち寄って食事をしてみるのもオススメです!

最もオススメの希望区の選び方は?

さて、ここまでオススメ区ランキングについて見てきましたが、「所要時間」や「財政力指数」など、やや味気のないランキングに感じた方も多いのではないでしょうか。

それもそのはずです。

これらのランキングには、「あなたと区とのつながり(縁やゆかり)」や「あなたの好み」等が一つも反映されていないからです。

- 「地元が○○区である」

- 「○○区で実施されている△△の取組に興味がある」

- 「毎日○○区内の大学に通っている/○○区に住んでいる」

- 「○○区の街やお店の雰囲気が好き」

このような受験生ごとに異なる事情は、共通の指標で図れるものではありません。

本記事では客観的に比較するために何らかのデータを集めてオススメ区を紹介したものの、あくまでもこれらは単なるデータにすぎないのです。

そのため、最後に最もオススメの希望区の選び方として「自分が働いてみたいと思う区を選ぶこと」を挙げたいと思います。

「え?そんなの答えになってない!時間を返せ!」と思われる方もいるかもしれません。

しかし実際のところ、「どの区がオススメですか?」と聞かれても人によってこれまで歩んできた人生や価値観は異なりますから、残念ながら一概にお答えすることはできません。

「働きたい区ってどう選べばいいのか分からない」という方は、まずは自治体研究やまち歩きなどの地道な作業を行っていく必要があるでしょう。

その区に足を運び、実際の庁舎やまちの雰囲気、職員や区民の様子などを確かめてみることで「ここイイな」と思える区が出てくるはずです。

実際、私自身も受験生として希望区を決める際、検討していた区はすべて回りました。

このような地道な作業があったからこそ、面接本番でも誰の受け売りでもない自分の経験に基づいた説得力のある説明もできたのだと自負しています。

また、この先何十年と働き続けることを考えると「働きたい区」を選ぶことの重要性がお分かりいただけるのではないでしょうか。

適当になんとなく選んで採用された区よりも、「ここだ!」と思える区で働いたほうがモチベーションややる気にもつながるのは確実です。

遠方に住んでいてなかなか区内に行くことが難しい方でも、「区について自分なりに深く調べること」は徹底してほしいと思います。

職員になってから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、自分なりの軸を定めて希望区選びをしてみてください。

まとめ

今回は、すべての特別区受験生に向けてオススメ区ランキングを紹介しました。

本記事で紹介した指標を参考にしつつ、自分が本当に働きたい区を選んで筆記・面接対策を進めていってほしいと思います。

なお、特別区の面接対策については下記2つの記事で解説していますので参考にしてみてください。