特別区Ⅰ類採用の受験申込みをする際には「面接カード」の提出が必須となります。

昨今、多くの自治体で面接カード形式が採用されていますが、特別区Ⅰ類においては3つの設問に対する回答を書かなくてはなりません。

そこで今回は、誰でも完成度の高い面接カードを作成できるように、特別区の面接カードの書き方や注意事項について記入例を交えながら解説していきます。

- 面接カードの作成時期

- 面接カードを作成する際の注意事項

- 設問1~3の書き方(雛形と記入例アリ)

森田りさ

森田りさ予備校講師として毎年大量の面接カードを添削している私が、特に注意すべきだと思うポイントを紹介しているので、参考になること間違いナシです!

各設問ごとに細かく解説をしているので、特に特別区の受験が初めての方は参考にしてみてください。

面接カードとは?

特別区の「面接カード」とは、いわゆる「申込書」や「エントリーシート」のようなものです。

面接カードでは、専攻学科や職歴などの基本項目以外に、3つの設問について記載しなくてはなりません。

3つの設問の内容は以下のとおりです。

(設問1)あなたが特別区でどのような仕事に挑戦したいか、あなたの強みと志望動機も含めて具体的に入力してください。(250字以内)※面接の冒頭に3分程度でプレゼンテーションしていただきます。

(設問2)あなたが一つのことをやり遂げた経験を挙げ、その中で最も困難だと感じたことと、それをどのように乗り越えたかを入力してください。(250字以内)

(設問3)目標達成に向けてチームで行った経験において、チームへの貢献につながったあなた独自のアイディアを、ご自身の役割とともに入力してください。(250字以内)

出典:2025年度 特別区職員Ⅰ類採用試験 面接カード質問

こちらは2025年度の内容ですが、特別区の求める人物像など採用の方向性に大きな変更がない限り、設問の内容が大きく変わる可能性は低いと考えられます。

したがって、2026年度以降の受験を検討している方は、直近の設問内容をもとに内容を検討していけば問題ありません。

ただし、絶対に変更がないとは言い切れませんので、受験申込みが開始されたら必ず申込画面で設問内容を確認するようにしましょう。

特別区の面接カードは、第2次試験の面接で使用される非常に重要な書類です。

なんとなく作成したものを提出するわけにはいきませんから、余裕を持って準備を進めていく必要があります。

なお、設問1に記載されている3分間プレゼンテーションの作成方法については、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

面接カードはいつから準備する?

面接カードの書き方等の説明に入る前に、面接カードの作成時期について説明しておきたいと思います。

特別区の面接カードは受験申込み時にWEB上で提出する形になっています。

ここで、昨年度の試験の実施日程を確認しておきましょう。

| 申込期間 | 3月7日(金)~3月24日(月) |

|---|---|

| 第1次試験 | 4月20日(日) |

| 第2次試験 | 6月30日(月)~7月11日(金) |

特別区Ⅰ類の受験申込期間は3月上旬~下旬となっており、この時期は第1次試験の直前期にあたります。

そのため、面接カードの作成はもう少し早い時期に完成させておくと安心です。

例を挙げると、以下のようなスケジュール感が参考になるかと思います。

| 12月 | 自己分析・自治体研究 |

|---|---|

| 1月~2月中旬 | 作成・添削・推敲 |

| 2月末 | 完成 |

| 3月上旬 | 提出 |

このように、大体3か月くらい前から少しずつスタートさせると、ゆとりを持って取り組むことができます。

12月頃に自己分析・自治体研究を始めて面接カードのネタになるものを整理しておき、年明けに文章に落とし込んでいくイメージですね。

「作成し始めてから完成まで1か月以上かかるの?」と疑問を持つ方もいるかもしれませんが、これは添削や推敲も含めた期間です。

私自身、毎年数多くの受験生の面接カードを添削していますが、1回で終わる方もいれば3回以上かかる方もいるなど、必要な添削回数は本当に人それぞれであることを実感しています。

つまり、自分がどのくらいの期間が必要なのか分からない以上は早めに提出しておいた方がいいよね、ということです。

また多くの受験生は、最初に作成した面接カードを「バッチリだ!」と思っていても、あとで見返すと「何か違う」「やっぱりこういう文章に変えたい」と修正していくことが多いものです。

このように定期的に見返して客観的な視点でチェックすることも考慮すると、最低でも1か月は見ておいた方がいいと思います。

「ギリギリに提出すればいいや」と悠長に構えていると、あっという間に直前期に突入してしまうので注意してくださいね。

面接カードを作成する際の注意事項8選

ここからは、面接カードを作成・提出する際の注意事項について紹介します。

(1)字数

字数については、可能な限り250字いっぱいを目指していきましょう。

多くの受験生が目一杯に記載しているため、文章がスカスカだとそれだけで悪目立ちしてしまいあまり印象がよくないからです。

イメージとしては、記入欄の最後の1行が丸々と空欄にならないような字数です。

面接カードの内容だけではなく見た目にも気を配り、”やる気のない感じ”が出ないようにしましょう。

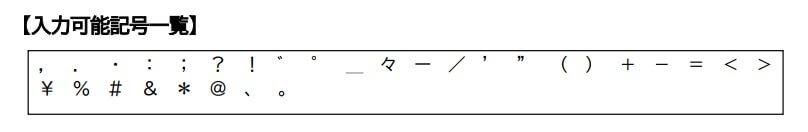

また、特別区の申込みフォームではスペース(空白)・改行・半角英数字は使用できないため、全角文字のみで250字以内におさめるようにしなくてはなりません。

記号を使用する場合には、以下の記号のみが使用可能となります。

出典:2025年度 特別区職員Ⅰ類採用試験 面接カード質問

言葉を強調する際などに括弧でくくる場合には、「 」(かぎかっこ)ではなく、< >(やまかっこ)や、” ”(二重引用符)で代用するとよいでしょう。

(2)文章表現・文体

意外と見落としが多いのが、言葉の表記や文章表現の統一です。

例えば、面接カードの設問1では「○○及び△△」や「私は□□に取り組み、」と表記しているのに、後半の設問では「○○および△△」や「私は□□に取組み、」のように、漢字とひらがなが混在していたり、送り仮名が統一されていなかったりすることがあります。

細かいようですが、こうした文章は第三者が読んだときに違和感を覚えますし、そもそも文書主義である公務員を目指す者として統一性のない文章は好ましくありません。

面接カードの文章も論文と同じように気を配り、必ずすべての設問の表記等をそろえて美しい文章となるように調整しましょう。

また文体については、一般に「常体(だ・である調)」は論文などで用いる文体のため、「敬体(です・ます調)」で統一して記載するのがベターです。

(3)エピソード時期

エピソードの時期は、基本的に鮮度の高い直近のエピソードを記載するとよいでしょう。

参考として、選定するエピソードの時期の目安を表にまとめてみました。

| 現在の立ち位置 | エピソードの時期(目安) |

|---|---|

| 大学生 | 大学・高校時代 |

| 浪人生 | 大学時代 |

| 第二新卒(社会人経験1~3年程度) | 社会人時代・大学時代 |

| 社会人経験4年以上 | 社会人時代 |

基本はこれらの時期を参考にしつつも、人によって細かな事情は変わると思うので、自身の経歴とあわせて検討してみてください。

(4)結論ファースト

全体の文章の構成にもよりますが、結論から書くのは面接カードの鉄則です。

よくあるのが”状況や理由などを先に書いてしまっているパターン”ですが、これでは初見の面接官にとって読みにくく、分かりにくい印象を与えてしまいます。

特に面接官を担当する管理職は、日頃の業務で文章をたくさん見てきている人たちです。

読みにくい文章は「文章能力が低い」と判断されてもおかしくはなく、これは文章能力が必要な公務員にとって決して良い印象にはつながらないでしょう。

そのため、設問では「何について聞かれているのか」をよく確認した上で、結論から書くことを常に意識してほしいと思います。これは論文対策でも同じことがいえますね。

(5)シンプルさ

自分のことをアピールをするための面接カードですから、あれもこれもと書きたくなる気持ちはよく分かりますが、その内容が面接官に伝わらなければ意味がありません。

あなたの面接カードを初めて見る人が分かる内容にしなくてはならないので、不要な説明を省いたシンプルな構成を意識していきましょう。

「どの部分が不要なのかが分からない」という方は、予備校などの添削サービスを受けてみることをオススメします。

どのような情報が不要なのか・不足しているのか等については客観的な判断が必要な部分になりますので、第三者からのチェックを受けるのが確実です。

(6)一貫性

面接カードに書く内容と面接で話す内容は一貫性を持たせるようにしましょう。

例えば面接カードではリーダー要素の強いエピソードが書かれているのに、実際に話す内容はサポーター的な役回りの話がメインだったり、面接カードには「障害者支援に取り組みたい」と書かれているのに「観光振興に挑戦したいです」と全然違うことを話していたり。

これは、面接カードの提出段階で自己分析や自治体研究をしっかり行えておらず、そこまで深く考えずに書いて提出してしまう方に起こりがちです。

面接カードは申込時から数か月後の第2次試験で使用される資料なので、提出してから実際の面接までかなり期間が空きます。

その間に多少話したいことや気持ちが変化することはあると思いますが、特別区の面接試験は面接カードに沿って行われるため、あまりにも記載内容とズレたエピソード等を話してしまうと「一貫性がない」と判断されかねません。

そのため、面接カードの作成にあたっては面接のことを見据えた内容とすることを意識し、提出前に「面接カードに書く内容」と「面接で話そうと思っているエピソード」や「PRしたいポイント」の整合性がとれているかをよく検討するようにしましょう。

(7)他のエピソード

特別区の面接においては「他にはあるか?」と聞かれることが多々あります。

これは特別区名物と言ってもよいですが、ここでは“他には攻撃”と称しておきましょう。

ここでいう”他には攻撃”とは、

- 今挙げたもの以外で志望動機はある?

- 他にこれまでやり遂げたエピソードは?

- 特別区の課題は○○以外に何があると思う?

といったように、面接カードに記載している事柄や面接で述べたこと以外に、他の回答を求めてくる質問のことです。

もちろんすべての受験生が”他には攻撃”を受けるとは限りませんが、ある程度の確率で聞かれることを踏まえると準備しておくべきだと思います。

そこでオススメのやり方が、各設問について2~3つほどエピソードを準備しておくことです。

例えば設問1の「挑戦したい仕事」で、面接カードに記載するエピソードを1つ+控えのエピソードを2つ持っておくというイメージです。

こうしておけば、面接官から唐突に「他には?」と聞かれても焦らず回答することができようかと思います。

なお、それらの複数のエピソードについては優先順位をつけておきましょう。

最もパンチのあるエピソードは面接カードに記載し、控えのエピソードは聞かれたときに答えられるように整理をしておいてくださいね。

(8)提出後の閲覧・修正

一度提出した面接カードは申込期間内・外にかかわらず、閲覧・修正することはできないため、すべての項目について入力内容に誤りがないかどうか、よく確認をしてから送信しましょう。

また、面接カードは第2次試験の面接対策で使用することになるので、事前にスクリーンショットや画面印刷などで必ず手元に控えを残しておきましょう。

※面接カードを見ながら受験することはできません。

そして、面接カードの入力フォームはセキュリティ対策上、フォームを開いてから30分でタイムアウトする仕様になっており、かつ入力中のものをフォーム上に一時保存しておくことはできません。

制限時間内にすべての項目を入力して申込みを完了しなければならないため、あらかじめWord等に作っておいた文章を貼り付けて入力することをオススメします。

設問1の書き方

いよいよ本題である面接カードの書き方について、各設問の考え方やポイント等もあわせて解説していきます。

まずは設問1についてです。

あなたが特別区でどのような仕事に挑戦したいか、あなたの強みと志望動機も含めて具体的に書いてください。(250字以内)※面接の冒頭に3分程度でプレゼンテーションしていただきます。

この設問は特別区の志望動機に関わる部分であり、3つの中で最も重要な設問のためしっかり準備していく必要があります。

ちなみに、3分プレゼンは設問1に関するプレゼンのため、3分プレゼンと設問1の内容に齟齬が生じないようにしなくてはなりません。

詳しくは下記の3分プレゼンのポイント・作り方の記事で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

さて、特別区としては当然、志望度の高い受験生を採用したいと考えているので、設問1の内容についてしっかり見てくる傾向にあります。

設問文で聞かれていることを整理するために、内容を分解してナンバリングしてみましょう。

①あなたが特別区でどのような仕事に挑戦したいか、②あなたの強みと③志望動機も含めて具体的に書いてください。

分解してみると、「挑戦したい仕事」「強み」「志望動機」の≪3要素≫で構成されていることが分かりますね。

次に、それぞれの要素の考え方について詳しく見ていきます。

①挑戦したい仕事

挑戦したい仕事では、自分が特別区で携わってみたい分野と絡めると書きやすいと思います。

ここでの「分野」とは、「高齢者福祉」「防災・災害対策」「観光振興」などといった、主に課単位で取り組んでいる事業のことを指します。

設問文には”具体的に”書くよう指示があるので、どのような分野で何に取り組んでみたいのかについては深く掘り下げて考えておく必要があります。

とはいえ、そもそも特別区職員がどのような仕事をしているのかについて理解が深まっていなければ具体性の高い内容は書けません。

そこで、以下に特別区職員の仕事を理解するための調査方法についてまとめました。

- 各区のホームページで調べる

- 各区のSNSで調べる

- 区役所を見学する

- 23区合同説明会に参加する

- 各区独自の説明会に参加する

- 各区の採用パンフレットを見る

- 各区のインターンシップに参加する

- 新聞やテレビなどのニュースで情報収集する

これらの中で、各区のホームページや採用パンフレットの閲覧、区役所見学、説明会参加は比較的取り組みやすいと思います。

例えば採用パンフレットには、「職員の一日」のような形で実際の業務スケジュールを載せてくれています。

また、説明会では職員に質問できる時間を設けてくれていることも多く、分からないことや気になることは直接聞くことができます。

そうして調べていく中で自分が興味のある仕事が決まったら、面接で聞かれる可能性の高い「その仕事を選んだ理由」まであわせて準備していきましょう。

- 特別区職員の仕事を理解する

- 携わりたい分野と絡める

- その仕事を選んだ理由をまとめる

②強み

「強み」とは、個人の優れている能力や特性のことを意味します。

ここでは、その強みが挑戦したい仕事(特別区の仕事)でどう活かせるのかという観点で考えてみてください。

強みを説明する際には、端的にあなたのアピールポイントが表せる言葉にすると面接官に伝わりやすくなります。

例えば「行動力」「傾聴力」などがよく挙げられますが、「○○ができる」など、「○○力」という表現にこだわらなくてももちろん構いません。

また、強みの探し方については、これまでの人生経験(ゼミ、サークル、アルバイトなど)を振り返り、自分の行動や振る舞いから特性を抽出していくと見つかりやすいと思います。

家族や友人、サークルの先輩・後輩、アルバイト先の同僚など、身近な人に聞いてみるのもよいでしょう。

強みは面接でよく聞かれる質問の一つですから、その強みを培った背景や実際にその強みが活きたエピソードなど、関連する事柄についてもあわせて準備しておくようにしてください。

- 端的な言葉で表すと分かりやすい

- 特別区の仕事にどう活かせるかを考える

- 強みに関連する事柄も準備しておく

③志望動機

「志望動機」は、なぜ他でもない特別区を志望するのかという観点で考えていきます。

民間企業や市役所、都道府県庁など様々な組織がある中で、なぜ特別区を志望するのか?

これは人それぞれ理由が異なるので、まずは特別区に興味を持ったきっかけから丁寧に整理していくのがよいと思います。

例えばきっかけの一つとして、

- 地元である○○区で働きたい

- 大学が区内にあり愛着を持っている

- 区のイベントに参加して興味を持った

- 説明会で○○の取組を聞いて関心を抱いた

などがありますが、そうしたきっかけベースで志望動機を練り上げていくのは大いにアリです。

それ以外ですと、他の組織との比較(職務内容・やりがい・課題等)という観点で考えてみるのも一案です。

一口に「公務員」といっても、○○省などで勤務する国家公務員もあれば、広域自治体と言われる都道府県庁など様々な組織があります。

それぞれで職務内容がガラッと変わるため、

- 住民に近い距離で仕事がしたい

- 特別区の方が自分の強みや経験が活かせる

などの切り口で検討していくのもよいでしょう。

また、他の組織と比較をするのであれば、

- ○○の課題について、他の自治体ではなく特別区で解決していきたい

- 自分が携わってみたい仕事が他の組織よりも特別区でより重要性が高い

といった視点で考えてみるのもアリです。

これらは一例ですが、志望動機が浮かばないという方はこうした「きっかけ」や「他組織との比較」から考えていくと分かりやすいと思います。

- 他でもない特別区を志望する理由であること

- きっかけから整理してみる

- 他の組織と比較してみる(職務内容・やりがい・課題等)

設問1の雛形例・記入例

ここまで、設問1の≪3要素≫についての考え方を解説してきました。

まとめとして雛形の例を載せておくので、一例として参考にしてみてください。

もちろんこれ以外の構成でも大丈夫です。

【挑戦したい仕事】

- 私が挑戦したい仕事は○○です。

- ~をきっかけに○○に興味を持ちました。

【志望理由】

- ~の経験から特別区で働きたいと考えるようになりました。

【強み】

- 私の強みである□□を活かし、特別区における○○の課題解決に貢献します。

そして最後に、これまで説明してきたポイントをおさえた記入例を紹介します。

解説を参照しながら見てみてください。

私が挑戦したい仕事は、スポーツを通じた共生社会の推進です。私は、中学校時代からバスケットボール部に所属しています。大学では、区内のスポーツクラブで児童にバスケを教える機会があり、スポーツが地域の活力となっていることを実感しました。この経験から、今後は職員という立場で区のスポーツ振興に取り組みたいと考え、特別区を志望しました。スポーツを通して培った私の強みである行動力を活かし、年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、全ての区民を対象としたスポーツ企画を実施し、活力のある特別区の実現に貢献します。(248字)

設問2の書き方

次に、設問2についてです。

あなたが一つのことをやり遂げた経験を挙げ、その中で最も困難だと感じたことと、それをどのように乗り越えたかを入力してください。(250字以内)

この設問では、あなたの課題解決力や実行力などがみられていると考えてよいでしょう。

特別区は基礎自治体の中でも規模が大きい組織であり、他の市役所等よりも多様な課題を抱えているからです。

そのため、「○○の経験から、特別区で働く際にも困難な課題を解決できる」とアピールできるようなエピソードを一つ選定しておきましょう。

さて、設問文で聞かれていることを整理するために、内容を分解してナンバリングしていきます。

①あなたが一つのことをやり遂げた経験を挙げ、②その中で最も困難だと感じたことと、③それをどのように乗り越えたかを入力してください。

分解してみると、「やり遂げた経験」「最も困難だと感じたこと」「どのように乗り越えたか」の≪3要素≫で構成されていることが分かりますね。

それぞれの要素の考え方について詳しく見ていきましょう。

①やり遂げた経験

「やり遂げた経験」は、自分が何かを完遂した経験を書く必要がありますが、多くの受験生は「そんなにすごい経験はしていない…」と悩むことが多いものです。

しかし、特別区Ⅰ類を受験している方の多くが大学生であることを踏まえると、そのような経験をしている方の方が少数派でしょう。

多くの受験生はゼミやサークル、アルバイトの経験が中心ですから、それらの中から何かを達成した経験を選んでいけばよいのです。

ただし、そうした経験の中からエピソードを選定する際には、希少性や困難度の高さにこだわるということは意識してほしいと思います。

サークルやアルバイトの話でも問題ないとはいえ、やはり誰でもできそうなことよりは、他の受験生と差別化が図れそうなエピソードの方が好ましいのは確かです。

自身がやり遂げた経験の中でも、“他の人には真似できないようなオンリーワンの経験”というのを一つ目安に選んでみてください。

- 何らかの事柄を達成した経験であること

- 希少性や困難度の高いエピソードを選ぶ

②最も困難だと感じたこと

やり遂げた経験で対応に苦慮した場面を整理し、その中で最も大変だったことを面接カードに落とし込んでいきます。

面接においては結果そのものだけではなく、課題を解決するためにどのような行動をしたのかが重要なポイントとなります。

よって、わりと簡単に解決できてしまうような内容は避けた方がよいでしょう。

「そんなに困難だと感じた経験はない…」と焦る方もいるかもしれませんが、見せ方次第で立派なエピソードになり得ますから、小さなエピソードを大きく見せる工夫をすれば問題ありません。

「こんな困難(問題、課題)がある中で、こういう風に解決しました」という流れにしていきたいので、可能な限りより難しさをアピールできる内容を持ってこれるとよいですね。

そして、困難だと感じた点を挙げる際には、それを経験したことのない人が理解できる内容となっているかを意識してほしいと思います。

いくら難しさをアピールしても、未経験・初対面の面接官があなたのエピソードを見たときに「確かにそうだな」と共感できるようなものでなければ意味がありません。

そのため、エピソードがまとまった段階で家族や友人などにチェックをしてもらい、その困難さがしっかりと第三者に通じるかを確認しておくようにしましょう。

- 困難さをアピールできる内容とする

- 未経験者が理解・共感できる内容とする

③どのように乗り越えたか

単なる結果だけではなく具体的な過程を記載しなくてはならないため、目標や課題を達成・解決するために自分がどのような行動をとったのかについてしっかり整理しておきましょう。

よくあるのが、「努力しました」「力を合わせました」といった抽象的な表現ですが、これでは何をしたのかがよく分かりません。

具体的に何に取り組んだのか、その作業内容を挙げるようにしましょう。

そして取り組んだ内容は、主体性や協調性をアピールできるものだと尚よいです。

実際に特別区で働くとなったら、目の前の課題にどう立ち向かう人物なのか、ポジティブな印象を持ってもらえるような構成を心がけましょう。

- 具体的に自分が取り組んだことを挙げる

- 主体性や協調性を意識してみる

設問2の雛形例・記入例

ここまで、設問2の≪3要素≫についての考え方を解説してきました。

まとめとして雛形の例を載せておくので、一例として参考にしてみてください。

もちろんこれ以外の構成でも大丈夫です。

【結論】

- 私は○○を達成しました。

【課題】

- その中で、~という困難がありました。

【解決策】

- これを解決するため、~に取り組みました。

【結論】

- この結果、○○を達成することができました。

そして最後に、これまで説明してきたポイントをおさえた記入例を紹介します。

解説を参照しながら見てみてください。

高校時代に、目標としていた甲子園でのレギュラー入りを果たした経験が挙げられます。私が通っていた高校は、甲子園の強豪校であったことから、レギュラー入りすることは容易ではありませんでした。そこで私は、皆と同じように練習に打ち込むだけではなく、自分の得意分野であった走塁を強化することに力を入れました。また、私はチームの中でもスタミナがあるほうだったため、持久走や筋トレの練習は誰よりもタフに行いました。これらの努力を続けた結果、高校3年生のときに念願のレギュラー入りを果たすことができました。(244字)

設問3の書き方

最後に、設問3についてです。

目標達成に向けてチームで行った経験において、チームへの貢献につながったあなた独自のアイディアを、ご自身の役割とともに入力してください。(250字以内)

この設問では、チームワークがとれるかどうかや、チーム内での振る舞い方などがみられていると考えてよいでしょう。

一般的に、公務員の仕事はチーム(部・課・係・班)単位で行うものが多く、一人で完結する仕事はほとんどありません。

それは特別区も同じですから、「チームや周囲の人と協力して仕事ができる」とアピールできるようなエピソードを一つ選定しておきましょう。

さて、設問文で聞かれていることを整理するために、内容を分解してナンバリングしていきます。

①目標達成に向けてチームで行った経験において、②チームへの貢献につながったあなた独自のアイディアを、③ご自身の役割とともに入力してください。

分解してみると、「チームで目標達成した経験」「貢献につながった独自のアイディア」「チームでの役割」の≪3要素≫で構成されていることが分かりますね。

それぞれの要素の考え方について詳しく見ていきます。

①チームで目標達成した経験

ある目標に向けてチームで取り組み、達成・成功した経験を書く必要があります。

「チーム」というのは、例えばゼミやサークル、アルバイト、ボランティア活動など、自分以外の誰かと取り組んだ活動のことを指します(社会人経験がある場合には、勤務先での経験も含む)。

エピソードの選定方法については設問2と同様、可能な限り希少性や困難度の高いエピソードを選んでいくようにしましょう。

また、「○○部でベスト8進出」や「営業成績1位」など、何か指標となるようなものが示せるとより分かりやすいと思います。

- 複数人で取り組んだ活動とする

- 希少性や困難度の高いエピソードを選ぶ

②貢献につながった独自のアイディア

「独自のアイディア」と聞かれると、多くの受験生は難しく考えてしまいがちだと思います。

ここでの「独自」とは「自分なり」と考えればよく、何かとんでもなく素晴らしいアイディアを求められているわけではありません。

学生としてサークルやアルバイト、あるいは社会人を数年しか経験していないみなさんにとって、誰も思いついたことがないような新規性のあるアイディアを出した経験がある人は少数派だと思います。

面接官もそれは承知の上ですから、自分なりの考えでチームに貢献した経験を記載できれば問題ありません。

そして設問2と同様、その考えをもとに具体的に何に取り組んだのか、その作業内容を挙げていくようにしましょう。

- 「独自」=「自分なり」と解釈する

- 具体的に自分が取り組んだことを挙げる

③チームでの役割

ここでの「役割」とは「立場」と解釈して差し支えありません。

必ずしも「役職」にこだわる必要はありませんから、「役職は特になかった」という方もご安心ください。

また、「リーダーでないとダメなのか?」と思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

もちろんリーダーシップを発揮してチームを引っ張った経験があるのであれば、それはそれで素晴らしいことですし、面接で十分にアピールできる内容です。

しかし、チームの中にはリーダー以外にも、サブリーダーや縁の下の力持ちのようなサポータータイプの役割の人もいますよね。

職員として働く際に、チームの中でどのような振る舞い方をする人物なのかをみられているので、必ずしもリーダーという役割にこだわる必要はないということはポイントとしておさえておいてください。

ただし、例えば面接で、自分はサポート役であるという話をしたあとに「これまでリーダーの経験はまったくないのか?」と聞かれることがあります。

その際には、「まったくありません」と答えるのもあまり印象がよくないので、多少なりとも人を取りまとめた経験については整理しておくとよいでしょう。

- 「役割」=「立場」と解釈する

- リーダー・サポーターのどちらでもOK

設問3の雛形例・記入例

ここまで、設問3の≪3要素≫についての考え方を解説してきました。

まとめとして雛形の例を載せておくので、一例として参考にしてみてください。

もちろんこれ以外の構成でも大丈夫です。

【結論】

- 私は~の活動において、チームで○○を達成しました。

【役割】

- その中で私は~の役割を担い、

【解決策】

- ~という独自のアイディアを提案しました。

【結論】

- この結果、チームの~に貢献し、○○を達成することができました。

そして最後に、これまで説明してきたポイントをおさえた記入例を紹介します。

解説を参照しながら見てみてください。

大学のゼミ活動で、研究発表を成功させた経験です。当初は、初めての研究活動だったこともあり、研究内容の方針が定まらない状況でした。そこで私は、リーダー役に立候補し、全体の取りまとめを担うことにしました。まず、各メンバーの希望や特性を考慮しながら分担表を提示し、それぞれの役割を明確にしました。次に、発表までのスケジュールを作成し、メンバーごとの進捗を全体で共有することで、フォローし合いながら進める体制を構築しました。最終的には、研究発表を成功させることができ、教授からはお褒めの言葉をいただきました。(250字)

まとめ

今回は、特別区の面接カードの書き方や注意事項について解説しました。

面接カードの作成においては、実際の面接を見据えながら、問われていることに簡潔に分かりやすく答えることがとても重要です。

またご覧いただくと分かるとおり、特別区の仕事について調べたり、自分の強みのエピソードを整理したりと、たった3つの設問を完成させるだけでも結構な労力がかかるものです。

筆記試験と同時並行の作業になりますから、くれぐれも申込み期間ギリギリでの提出にならないように早めに着手してくださいね。

なお、特別区の面接対策とよくある質問については下記の記事で解説しているので、参考にしてみてください。